作者backhaus (Wenn werd ich sterben?)

看板clmusic

標題原譜大挑戰!!

時間Thu Jul 2 22:23:56 2009

音樂到底怎麼聽?

最簡單的方法就是直接播放音樂,讓音樂自然地流進你的意識中。

你會聽到一些聲響和旋律,並且多少會有所聯想和情緒反應;比如覺

得某段音樂很像水聲、某段音樂很好聽之類的。思緒敏感一點的聽眾

,可能會在偉大作品中聽到某種「精神」或「哲理」,興起崇敬拜服

之情。但是,對於長期喜愛音樂、具旺盛好奇心和求知慾的「愛樂者

」而言,對音樂加以「格物致知」也是非常重要的活動;此即,以理

性求知的態度,去觀察、檢視音樂本身的形貌、構造和質地,去了解

「這音樂到底是在做什麼」-諸如:旋律造型、動機發展、和聲走向

、聲部搭配、段落與結構設計、配器組合與色彩…等等不勝枚舉。

如何掌握這些東西,當然只靠聽覺是最方便的。但若要求更嚴謹、

詳實而深入地理解音樂,那麼「讀譜」是必要的途徑之一。樂譜是作

曲家所親自製作的「音樂設計圖」,它記錄了,作曲家想用什麼樂器

、什麼方式和表情,去演奏什麼音。雖然說,演奏者實際演出來給人

聽到的音樂,才是樂曲的最終成品,但樂譜是這一切的源頭與根本,

也是作曲家意念的最確實、完整、客觀、「透明度」最高的資訊介面

(下文有但書,請別急著開砲)。

樂譜和實際聽到的音樂,其間的關係究竟如何? 我認為,在「追求

更好地理解音樂」這項任務中,兩者具有相互參照的功能,下面分幾

點來談。

一、實事求是

由於樂曲本身的高度複雜性、演奏的技術問題、乃至唱片的錄音品

質、播放器材和聽眾聽覺太爛等因素,我們實際上聽到的音象經常是

渾沌一片,所接收的資訊在完整度和正確性方面都大有問題,非常有

限且充滿錯漏。諸如: (a)如果聽眾的音感和樂理不好,便很難指認

他聽到的音究竟是哪個音,更別提和絃和轉調了。 (b)有時會把某些

音「聽錯」成別的音、或是把不同聲部混淆在一起。 (c)更常見的是

「漏聽」,比如譜上有十個音,你只聽到三個。人的注意力很有限,

尤其在音樂速度快或聲部多的時候更是如此。不過也有相反的情形-

譜上的音本來很簡單,但因為樂器共鳴的關係,再加上聽眾對樂器或

樂團的特性不瞭解,就以為有很多音。 (d)有時作曲家故意弄出很華

麗炫目或詭異曖昧的音效,根本聽不出來是怎麼辦到的。 (e)管弦樂

的配器是另一個迷宮,就算你知道每種樂器的音色,當它們混在一起

的時候,就變得樸朔迷離;更別提大總奏的時候,很多陪襯用的聲部

、或音量小的樂器,根本就聽不出來。

此時,可以借由讀譜去「實證」作曲家所給出的音、糾正你以前聽

錯的音、補完你以前漏聽的音;同時你也可看出不同聲部之間的區分

,不再混淆。它也告訴你怎樣的音型設計,會發出怎樣的音效,尤其

是那些華麗繁複或曖昧不明的聲音。至於配器,當然更不用說了,你

從中學到各種不同樂器組合所發出的聲響,比如長笛加豎笛、小號加

長號、木管加銅管、絃樂加銅管…千奇百怪不勝枚舉。這些都可以讓

你的聽覺更加細緻敏銳、對曲子的理解更加紮實可靠。下面舉兩例來

說明,我們從讀譜可以知道的事情。

例一:

貝多芬《熱情》奏鳴曲第三樂章,第一主題的華麗展開,請點連結-

音樂

http://www.youtube.com/watch?v=FFKGF8Unf5U 試聽(0:53~1:12)

樂譜

http://life.fhl.net/phpBB21/files/b23m3.jpg

它的高音部是飛快的密集音群,低音部則是嗡嗡作響的伴奏。兩者

純靠聽覺都不易認清其細部面貌,但是看到譜就一目了然。縱然,每

首曲子中(尤其管絃樂)都有很大比例的音符,只是為了增進聲音的飽

滿度、或製造特殊效果,而不是為了要聽清楚它的音粒;但是任何好

奇又熱血的愛樂者,總是想鍥而不捨地窮究真相,連伴奏的嗡嗡音也

不放過。

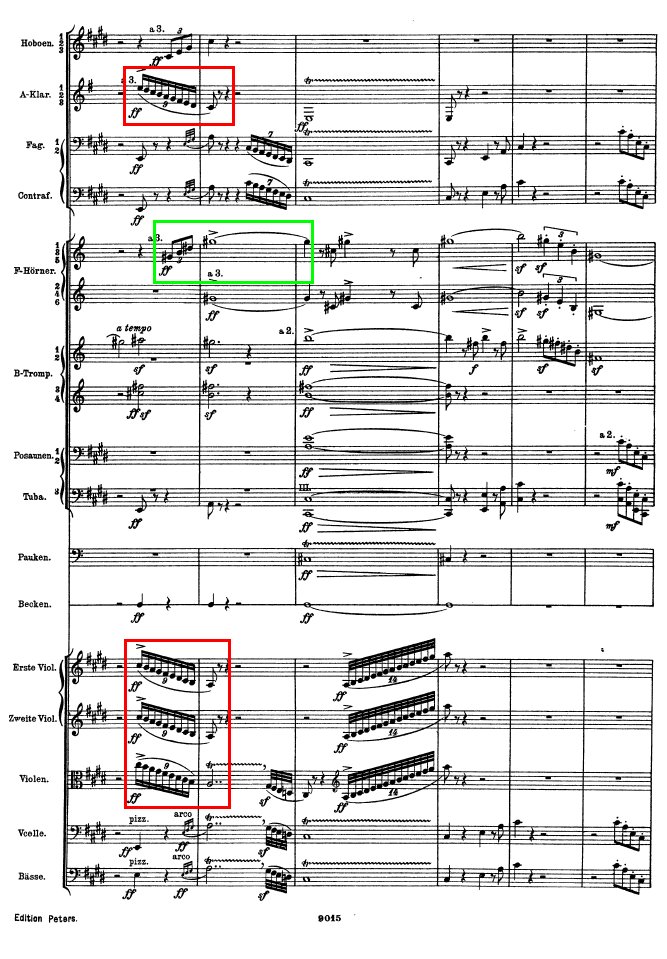

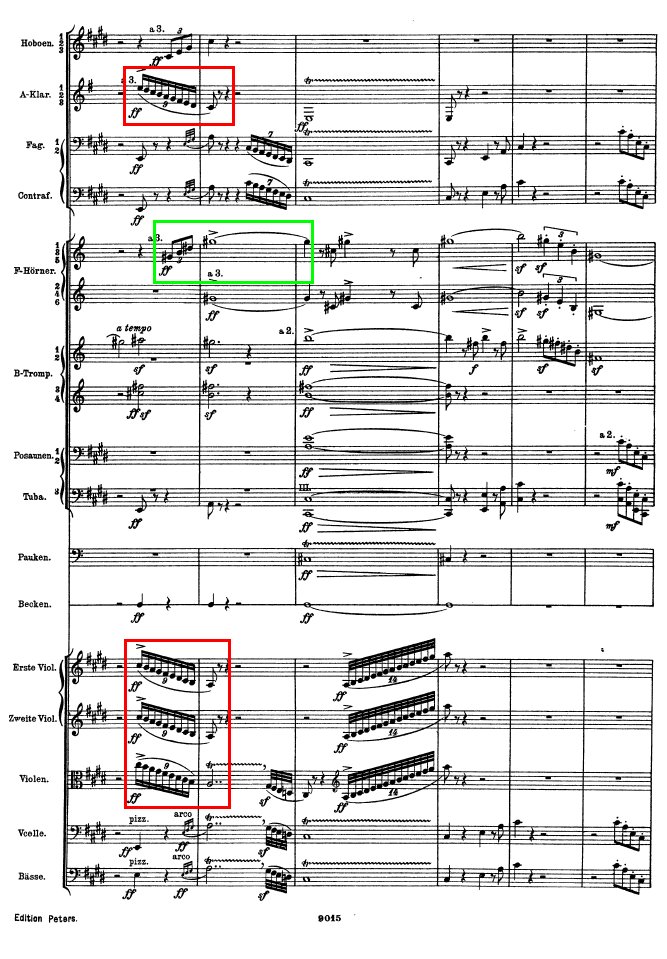

例二:馬勒第五交響曲第一樂章,請點連結-

音樂

http://www.youtube.com/watch?v=d7cwbGBFyEQ 試聽(2:31~34)

樂譜

http://life.fhl.net/phpBB21/files/m5m1.jpg

中音域有一串先下滑再上揚的線條,它的尾巴清晰可辨是法國號

(見譜上我加的綠色框),所以我原先以為整個線條都是法國號。但又

疑惑,前面那個快速下滑的部分,有可能是它吹出來的嗎? 看到譜才

發現,原來我把不同的聲部混淆了:那個下滑音階是弦樂加豎笛 (見

譜上紅色框), 而它的造型,應該也不是作曲家故意要讓它和法國號

混接起來,而是作為下個小節首拍的裝飾性導奏;這個音型其實貫串

了全曲,只是剛好這一段比較高調而已。至於法國號,它的三連音上

行跳進,是模仿先前小號的樂句,和上述的下滑音階是兩個不同的素

材。總之,讀譜糾正了我的幻聽。

由上可知,讀譜可讓我們了解樂曲「真正」的音符構造、發現以前

從未注意的細節、糾正錯誤的聽覺或觀念。藉由「對譜聆聽」的活動

,也可以領悟,什麼樣的音符或配器組合(譜面給定的)會發出什麼樣

的聲音(實際聽到的)。甚至,不同樂曲、不同作曲家、不同時代的作

品,它們的聲音之所以聽起來有重大差異,也可以從樂譜上獲得具體

的線索:比如說,為什麼貝多芬的交響曲聽起來比莫札特厚重? 布魯

克納聽起來比布拉姆斯厚重? 我在舊作《銅管考》系列和《莫札特配

器考》中的發現,有部分就是透過讀譜而來。

二、音樂作品的兩個面目

一首曲子,以聆聽和讀譜所得到的印象,是建立在聽覺和視覺這兩

種不同的知覺管道之上,因而會有很大的差異,且各有各的景象和趣

味。 (a)聽眾在實際聆聽時,感官與情緒的作用力很強;而讀譜則是

抽離、冷靜的默視。有時候覺得某個段落聽起來很精彩,看譜發現其

實還好,或是意外地簡單-它正反映了,用簡單的設計就可以做出漂

亮的效果。反之也有可能,一段聽起來很平淡的音樂,看到譜發現內

容還蠻複雜的。 (b)不管樂曲聽起來是偉大、悅耳還是庸俗、刺耳,

在譜上都是查覺不到的。所有音樂的樂譜,看起來都是樂譜,「乍看

」之下並沒有偉大和芭樂的分別。當然,這個區分不是絕對的,當我

們聆聽音樂時,照樣可以理性地思考它的主題發展;而看譜時也會在

腦中想像它所對應的具體聲音,即「腦內演詮」。但這都是聽眾自身

的二度聯想,並不能改變「樂音」與「樂譜」兩者是不同類型的資訊

媒介(聲音和圖像),這個基本事實。 (c)實際演出的音樂稍縱即逝,

即使不斷重播也很費事。譜上的符號卻是牢牢躺著,從小細節到大結

構一覽無遺,可以悠哉悠哉、好整以暇地去觀察細節、分析和絃與結

構、追蹤每個聲部、一邊作筆記、畫重點、給予讚賞或批評…等等

(在下當然沒那麼勤勞,只是假想可以這麼作而已^^;;)。

一首即使是聽得蠻熟的曲子,看到譜之後也常能發現新大陸、豁然

開朗、撥雲見日;彷彿終於看到曲子的「真面目」、解開長久的謎團

、窺探到作曲家的本真奧義-貝多芬的剛健、布魯克納的浩瀚、馬勒

的躁狂…都攤在紙上一覽無遺。那麼,我們能不能說,樂譜是音樂的

「理型」或「原型」、是表象下的「實相」、是面具後的「真面目」

、是分身所源出的「本尊」呢? 我的音感和樂理差,所以無法作曲,

但是經常「腦內作曲」;而我腦海中出現的是聲音,而不是樂譜的影

像。如果作曲家也是如此 (這問題還是應該要採訪一下有真正作曲經

驗的人,不能空談) ,那我們可以推論,作曲的靈感,是先有聲音後

有樂譜;但如果作曲家對音樂的造詣非常深厚,那是極有可能,他腦

內的聲音和樂譜是同時出現的。當然,實際上的作曲,還要考慮到人

與樂器的互動,很多人(除非是超天才或聾子)作曲是坐在鋼琴前面,

邊想邊試彈,甚至在琴上亂彈來找靈感,最後才定出譜子。其次,每

個作曲家將腦內樂音「具現化」成樂譜的能力,也有高下之分;像不

才我就是空有滿腹的偉大樂念卻連一個和絃都寫不出來,以致終生鬱

鬱寡歡光會打嘴砲(囧rz)。此外還有很多變數,例如樂譜修訂與版本

等問題,這裡都不便處理了。

人類腦內的樂音,尤其是複雜的器樂,無法直接與他人溝通,必須

以一套社會所共享的記譜系統,將它「編碼」成樂譜。然後演奏家再

「解碼」將它演奏出來,成為音樂的完成品。最後,聽眾聽到音樂,

又在腦內衍發各種心理意象和情緒;但是,聽眾也可以自行讀譜,進

行另一種腦內想像。吾人可將這套創作與欣賞的過程畫成以圖示,其

中有兩路徑:(1)是聽眾聽到實際演出的音樂;(2)是聽眾自行讀譜。

┌→ 演奏家演出音樂 → 演奏廳或錄音 → 聽眾聆聽 (1)

│

作曲家腦內聲音 → 樂譜 ↕ (參照)

│

└─────────────────→ 聽眾讀譜 (2)

好了,整理一下。作曲家的靈感源頭是聲音 (不論是有意識想好的

還是在琴上亂彈才發現的) ,聽眾所聽到的最終成品也是聲音。而一

首曲子之所以偉大感人,或者庸俗無聊,也是取決於它的聲音-不論

是腦內想像的聲音還是聽到實際演出-所構成的心理意像與情緒內涵

。樂譜似乎只是中繼站而已。那麼,讀譜的意義究竟在哪裡? 我分項

來談。

(i) 就在於我前面所講的「資訊完整性與透明度」。上面的流程圖

,每一次的編碼與解碼都有資訊流失的問題。在第一線的作曲家本身

,其寫譜能力的高下,我們無法干涉也無法求證,但後面的每一次轉

化都會流失資訊,是很確定的。尤其我前面講的一大堆,聽眾基於聽

力和腦力的限制,其錯漏解讀的現象,不可計數。讀譜就是為了補矯

這個問題,同時也滿足聽眾的好奇心與求知慾。不過,這並不表示我

們可以「只」看樂譜而不聽音樂。樂譜本身是無聲的,音樂真正聽起

來的樣子,還是得經由實際演出(下一節會繼續談)。所以,樂譜和樂

音要相互「參照」,不能只偏重樂譜。

(ii)其次,樂譜確確實實是樂曲演奏的最重要憑依,尤其當作曲家

死亡而無法再跟世人溝通時。演奏家是看著譜,而不是聽作曲家的腦

內聲音,來進行演奏。作曲家的意念是無法穿透的黑盒子,他寫下的

樂譜 (頂多加上他的文字、談話和演奏紀錄) 才是演奏家與聽眾所能

追溯的,關於樂曲實質內容的最終本據,也是樂曲演奏的上游藍本。

如此重要的資訊,當然有拜讀的意義。

(iii) 除了資訊透明度之外,經由讀譜所獲得的對樂音的了解,也

可以反過來增進你的聽覺辨別力和感受性,能聽出更多層次和色彩。

比如你讀到某種聲音是法國號加大提琴的組合,它就成為一具體明確

的概念,而非混沌莫名的異物,以後你對它就比較敏感而能夠辨認

(如果感官實在太遲鈍聽不出來,至少你認知上知道它是這種組合)。

就好像品嘗不同種類的雞尾酒或拉麵高湯,你按圖索驥,一樣樣去認

它們的名字、味道和成分比例,慢慢就懂得辨別和品味了。

(iv)讀譜也可以作為演奏評論和版本比較的基礎。當你確實知道曲

子的細節,就可以去檢視每個演奏家是怎麼處理它們的。很多樂評人

都標榜,寫樂評一定要對照原譜,此為「原譜主義」。

總此,我將樂譜與樂音,視為樂曲的兩個不同面目,是「一個本體

,兩套文本」。它們唇齒相依、互補互通;但各有不同的長處與趣味

,不能被另一方取代。當我們綜合上圖(1)(2)兩條路經,也就是「聆

聽」與「讀譜」並進時,即是令這兩套文本相互參照比對,而激盪出

豐富、多重的認知、詮釋與感悟,獲得更精彩更深入的趣味和感動。

三、樂譜之外

樂譜、音樂與讀者之間的關係,中間還有很多黑數需要釐清。本節

要談的是先前立論的反面,也就是樂譜的有限性。

樂譜到底能透露多少訊息? 舉個例子,坊間很多統計研究都標榜「

數字會說話」-我告訴你,這不是鬼扯就是鬼故事。數字當然不會說

話! 是人在說話! 是人發明理論和學說,去解釋數字、去為數字賦予

意義。同一批數據,不同的理論就會有不同的解讀。同樣的,樂譜也

不會說話。你看到一份譜,上面密密麻麻都是音符,你要「怎麼看」

,也就是怎麼「解碼」,就是學問。首先,樂譜不會告訴你,哪裡是

主題、哪裡是陪襯、哪裡是重點,你必須自己判斷。其次,樂譜本身

是無聲的,它不會告訴你,哪種樂器的音色是怎樣,你必須對照唱片

去聽。樂譜更不會告訴你,這段音樂的和絃是幾級的什麼和絃,你必

須自己用和聲學來分析它。更根本的是,在拜讀偉大作品的樂譜之前

,你得先學會看譜!

這些課題,便引出我本段想補充的,吾人為了「更好地理解音樂」

,理想上可以具備的其他素養,它們都與樂譜有關,但是樂譜本身無

法教你。 (a)演奏樂器:學一種樂器,勢必就具備了相當程度的讀譜

能力和經驗,以及對該樂器的技術與聲音的敏感性,比如鋼琴的觸鍵

、提琴的弓法,乃至於怎麼處理曲子的線條、表情等等,不勝枚舉。

透過機器聆聽音樂,與實際操作樂器發出聲音,是截然不同的感知模

式:前者只有聽覺,後者則是聯合聽覺、肢體動作、與樂器互動的觸

感…等綜合性的感官。其次,親自演奏偉大樂曲,更是「不假手他人

,以自己的智性、感情與身體,同作曲家心靈的直接第一手交融」,

其在詮釋學層次上的重大意義,不言而喻。而「苦練」曲子的經驗,

也能讓習琴者了解「誰知盤中樂,音音皆辛苦」的道理。除了獨奏樂

器,也有人待過管弦樂團或合唱團,他們對不同樂器之間的平衡與搭

配,想必很有概念。樂器學得愈久、造詣愈深厚,對音樂的想像也會

不斷更上層樓(我比較笨,所以沒幾樓啦)。以上種種,都可以增進讀

譜時「抓重點」的敏感度,以及「腦內演詮」的想像力。

(b) 樂理知識:從基本的認識拍號、調號、節奏,到和聲學、對位

法、曲式學、管弦樂法等等,這些都是音樂的根本大法。有學樂器的

話,連帶的就會學一點樂理。但除非進入科班教育,通常樂器老師也

不太會教正式的和聲學與對位法。雖然我學過鋼琴,但直到上了音樂

所開設的樂理課,才真正對「和絃」與「聲部」的概念有比較像樣的

認知。學過之後,人生從黑白變成彩色,對於欣賞和演奏都有突破性

的躍進。除了樂器和課程的管道之外,坊間一般的曲目介紹或樂評文

章也會講一點樂理,比如曲式(奏鳴曲式、輪旋曲式等)和主題發展等

,這些就不一定要會樂器,可以靠看書和聆聽來領會。上述提到的樂

理中,和聲學和對位法的學習必然得靠樂譜,曲式學則未必;但任何

樂理上的知識,都可以增進你讀譜的敏感度,去欣賞、學習該作品所

包含的作曲技巧與風格。

(c) 版本欣賞:前面一直提到樂譜與樂音相互參照,這裡再補一記

(咳…人老了就一直講重複的話)。本文開頭曾說,樂譜是最確實、完

整、客觀、透明的資訊介面;這只是相較於「人所聽到的音樂」而言

。因為演奏技術和聽覺能力的不完整,人聽到的音樂會和樂譜上的音

符有落差;反之,樂譜上的音符,是紮紮實實印好躺在那裡,不會掉

的。然而,就另一角度而言,樂譜上的資訊卻極為有限。上文已談過

,一首曲子聽來如何,終究得透過實際的演奏來顯現-除非你已練出

超強的「腦內演詮」神功。而實際的演奏,就牽涉很多樂譜沒講的事

,例如,怎麼表現線條、雕琢音色、調和聲部…又要考慮時代風格、

作曲家意圖…等等,這都是音樂家濡沐在整個音樂社群的歷史傳統和

美感品味中,所涵化滋養出來的能力,也就是上一節提到的「解碼」

。其次,在樂譜所記載的音符和記號之外,它仍預留了無限的詮釋空

間,讓演奏家自由發揮,產出百家爭鳴的「版本」天地。此即「一份

原譜,各自表述」。我們在聆聽諸多版本時所學到的,樂曲詮釋的多

元可能性,也可以反過來,增進讀譜時的想像力。

總之,要能充分領會樂譜上的資訊,得仰賴相當的音樂素養,需要

長期耕耘。並且,不管是樂譜還是音樂,都必須放在整個音樂社群的

文化和知識土壤來觀賞,才能挖掘、彰顯出它們的意義。

四、小結

說了那麼多,難道聽古典音樂一定要讀譜,不讀就是白搭嗎? 當然

不。還是有很多愛樂者,即使不接觸樂譜,照樣聽得津津有味、如數

家珍,寫得一手漂亮的樂評。所以,我上面通通都是白講的啦!耶~~

(咦?) 不是啦…嗯…聽音樂有很多種管道,不見得非得怎樣才行。但

是,對於好奇心旺盛的熱血樂友來說,以理性求知的精神,多涉獵點

東西總不是壞事。上文提到的「更好地理解音樂」的各種途徑,包括

學習樂器、樂理、聆聽和讀譜等,固然都是耗時費力的作業,但最終

都可以帶來無限的趣味和感動。認真下工夫,能學到東西;只隨興玩

玩,也聊堪消遣。況且人生苦長,搞音樂是一輩子的事,可以慢慢學。

對於有學樂器經驗的人士,您已經會看、也的確看過很多譜了。所

以這篇文章您其實不用看的,感謝您浪費時間看到這裡…啊不是! 所

謂欲窮千里目,更上一層樓。熟悉了獨奏樂,可以由簡入繁,繼續往

室內樂、管弦樂的總譜邁進。總譜的版面設定,比如各類樂器從上到

下的排列與編組,只要耐心、多看就熟了;至於管樂器的調號問題,

動點小腦筋就可以解決。

對於沒有學習樂器經驗的人士,您不用急著去讀經典作品的樂譜,

所以這篇文章您也是白看了…啊不…是說,您不妨考慮去學一樣學器

,先熟悉節拍、音階、調性、和絃等「根本大法」,然後請老師教你

怎麼看譜(配合聆聽唱片)去分析曲子,也就是,不以演奏而是以譜面

分析為宗旨,來學習。如果經費不足,可以盧身邊會樂器的朋友教你。

呼呼(擦汗|||)…掰不出東西了。

就這樣吧,祝大家學習順利、暑假快樂…

推 haodu:請問可否借轉? 07/02 23:09

→ backhaus:歡迎隨意轉貼 ^^ 07/02 23:22

※ lightmyfire:轉錄至某隱形看板 07/02 23:27

推 haodu:感恩^o^ 07/02 23:33

推 geo217:感謝分享 :) 07/02 23:48

※ loveboys:轉錄至看板 kshsAWind 07/03 00:23

→ backhaus:我好奇有沒有人跟我一樣把馬五那段聽錯的? 07/03 03:04

→ backhaus:不過聽錯的時候真的感覺很炫。是個意外的效果吧。 07/03 03:05

→ ChaosCreator:很好的文章, 不過我可以回報沒有幻聽 07/03 03:29

推 paultsai:不容錯過的好文 07/03 06:06

推 goingli:借轉 好文~~ 07/03 14:01

※ goingli:轉錄至看板 TKUWB 07/03 14:02

推 victortang:原po的暱稱中使用的德文是不是怪怪的? 07/03 17:10

推 blackbelt:推好文~ 07/03 18:27

→ backhaus:回樓樓上,可能是古德文。這是巴哈清唱劇BWV8的歌詞。 07/03 21:19

→ backhaus:wenn是wann(when)的通同字或誤植吧。網上兩種寫法都有。 07/03 21:23

推 bergamont:wenn是巴哈當時圖林根地區的方言用法,通wann 07/03 23:38

→ backhaus:感謝樓上補充,您的德文知識真是深入啊~~ 07/04 01:00

上文還沒提到一件要事,就是去哪裡找譜。

之前有人零星討論過,我再簡單整理一下。

1. 對於有在學樂器,和長期收藏與研究樂譜的同好來說,

購買實體樂譜是必需的:

大陸書局 (學樂器的人最重要的,有人說是半盜版譜的來源XD)

小雅書局 (很多原版譜、管絃樂總譜,還有音樂史、音樂學的原文書,

沒事來這裡找找翻翻也很好玩。)

文譜樂器 (下面這兩家我都不熟)

中國音樂書房

2. 若經費有限又好奇心強想多看譜,

尤其是厚重的管弦樂或歌劇總譜,則還有公家借閱管道:

中正文化中心表演藝術圖書室

其他各級公私立圖書館

各校圖書館

3. 網路資源。有很多提供PDF樂譜的網站,大部分要付費,少部分不用。

最化零為整的是維基百科與IMSLP/Petrucci音樂圖書室合作的:

http://imslp.org/wiki/Main_Page

提供巨量的免費下載掃描譜,

你想得到的經典作品,除了晚近的現代音樂之外幾乎都找得到。

號稱有版權審核機制,遵守加拿大著作權法。

我是不懂這到底有沒有獲得各大樂譜出版商的共識啦,

總之對於貪得無饜的樂友們來說是一大福音了。

※ 編輯: backhaus 來自: 65.247.227.235 (07/04 04:58)

→ chupan:中正文化中心是只有指台北市的嗎?高雄市有沒有啊? 07/04 10:52

→ backhaus:是台北的。但我查了一下,高雄市文化中心圖館也有樂譜^^ 07/04 12:02

推 ivanos:推薦這篇文章 07/04 19:03

推 lonesad:推薦這篇文章! 07/04 21:46

推 darkjedi:借轉到個人facebook:p 07/05 13:09

推 larcenciel:推好文 07/10 21:46

推 Dsigma:好文推 07/22 21:14